学んで、触れて、遊んで五感を使って体験しよう!保育園での木育活動

この記事は、2022.1.17公開の内容を最新化しております。

学んで触れて遊んで五感を使って体験しよう!保育園での木育活動.png)

さくらさくみらいの「おうちのようなほいくえん」の要素に欠かせない一つが木のぬくもり。

無垢の木をふんだんに使った園内では、たまに気持ちよさそうに木の床に寝転がる子どもの姿が見られます。そんな風に思い思いに子どもたちが毎日触れている木。この木にもっと親しみを感じてもらおうと、さくらさくみらい都立大では木のカンナくずを使いリース作りを行いました!

目次

・木育ってなぁに?

・木の3つの役割

・お手製のリースを作ってみよう!

・(おまけ1)木琴の音の鳴る仕組み

・(おまけ2)葉っぱの裏の形

木育ってなぁに?

皆さん、「木育(もくいく)」って聞いたことありますか?

2004年に北海道から生まれた取り組みで、「子どもをはじめとするすべての人が『木と触れ合い、木に学び、木と生きる』」ことを学ぶ活動です。

幼児期から木との関わりを深めることで、木に対して親しみを持ち、木の良さを活かし創る楽しさを学び、木の環境特性を理解し日常の中に取り入れ、豊かなくらしづくり、社会づくり、ひいては森づくりに貢献できる人の育成を目的としています。

さくらさくみらいの木のぬくもりには必要不可欠な木製家具を作ってくださっているフォレスト西川様では、この「木育」に力をいれていて、より木材そのものを身近に感じてもらえるよう山の見学や杉棒で木琴作り、木製キットを使用した椅子作りなどの取り組みを積極的に行っています。その活動の一つ、『ヒノキのカンナくずでのリース作り』がクリスマス前の12月中旬さくらさくみらい都立大で行われました。

木の3つの役割

まずは、子どもたちが毎日空気のようにごく自然と触れ合っている「木」のお話から。

- 日本の面積の3分の2(!)に木が生えていて、森や山があること

- 木は人にやさしくて、あたたかいもの

- 木は水をきれいにし、空気中の酸素を作ったり人間や動物が生きていくために必要なものをしっかり守ってくれること

という、木の3つのお話をすると、保育園生活の中で木が当たり前のようにある子どもたちは、木に対して興味津々。フォレスト西川の髙木さんの木の話をどんどん吸収して、『森がなかったら、泥水になっちゃうってこと?』『森がなかったら、動物もいなくなるからお肉も食べられないってこと?』『紙は木からできているけど、他に木から出来ているものはあるの?』『(木からできている)紙にはどうやって色をつけるの?』など、たくさんの質問があがってきました。

続いて、子どもたちの前には何の加工もされていない切ったままの10cm角のヒノキの生木(なまき)が登場。子どもたちが木に鼻をあてくんくんすると…『くさーーーい!』と怪訝な顔になる子や倒れる(真似をする)子が続出。

「?」と思って、保育士さんやさくスマ編集部も生木のにおいを嗅いでみましたが、アロマオイルの香りを何倍も強くしたとても癒される香りでした。大人は癒されるヒノキの香りですが、『大人のにおいがする』と子どもたちにはまだ早かったようです。笑

お手製のリースを作ってみよう!

自分たちの身近にある木を見たり、触ったり、嗅いだり木のことをたくさん学んだ子どもたち。次はお待ちかねのヒノキのカンナくずを使ったリース作りです。

フォレスト西川の北畠さんのお手本をもとに、新聞紙を細長く棒状にし輪っかになったものに、カンナくずを巻き付けて作っていきます。

同じ素材を使って、同じリースを作っているのに、子どもたちのそれぞれの個性が光ります。慎重に隙間なくクルクルきっちり巻く子、少し大きくふわっと巻く子。巻き方によってもリースの印象はまったく異なります異なるものに。

通常のリース作りでは、霧吹きでシュッと水を吹きかければ香りが復活するというヒノキのみで作られますが、今回さくらさくみらいで使っている木製家具がスギということもあり、より身近に感じてもらうためにヒノキに加えてスギの二種類のカンナくずを用意していただきました!

スギはヒノキに比べて赤みが強かったり、香りもヒノキとは異なって渋めの匂いがするため、両方の木の違いや色のコントラストを子どもたちも楽しめたようです。

リースが完成したら、いよいよ飾りつけ!

あらかじめ準備しておいた赤と金色と銀色のリボンや自分たちで色を塗ったマカロニ、スギの葉っぱ、松ぼっくりなど、ボンドやセロハンテープを使い、子どもたちの感性で思い思いに装飾していきます。

「このリボンにはどの色のマカロニが合うかな~」「赤色が好きだから、全部赤にしたよ!」など、色々と思考を巡らせ飾りつけしたリースは、どれも子どもたちの個性がたっぷり詰まったものになりました。

担当の先生方も、「(木育は)なかなか私たちではできないこと。子どもたちも普段あまり経験することがないことなので、全部が新鮮で子どもたちの財産になったと思います」と貴重な体験を子どもたちと一緒に楽しんでいました。

(おまけ)木琴の音の鳴る仕組み

木を叩いただけでは鈍い音がするのに、木琴はどうしてキレイなおとがすると思いますか?

木と木の間に隙間を入れることによって、叩かれた木で発生した横波は空気を振動させ、音が出るそうです。フォレスト西川様に持ってきていただいた木琴にも、ストローで作った隙間がありました。

(おまけ)葉っぱの裏の形

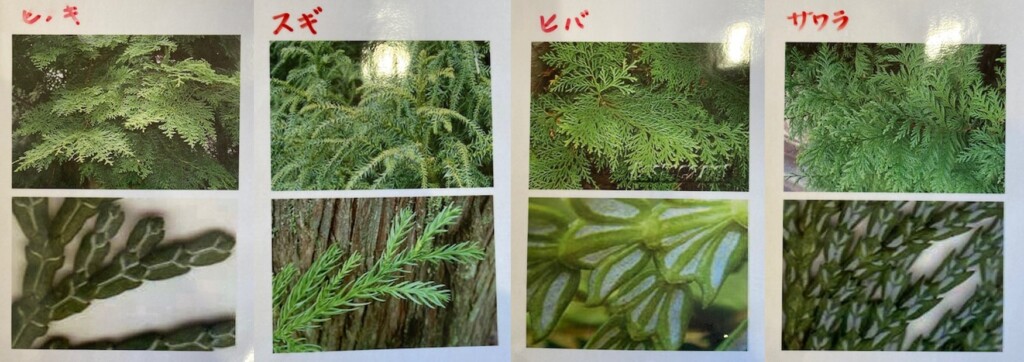

ヒノキとスギは針葉樹と言われ、葉っぱが針のように細い形をしています。遠くからだと一見同じ木に見えますよね。しかし、ヒノキの葉っぱの裏を見ると…気孔と言われる白い筋が「Y」と見えるんです!

リース作りでは、カンナくずを巻くのに悪戦苦闘した様子もありましたが、今回の木育で、五感(視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚)のうち味覚以外の四感を存分に使い、木を感じることができました。

都会に住んでいると、どうしても縁遠くなってしまいがちな自然な木の匂い、手触り…五感が敏感で触れるものからたくさんのものを吸収できる子ども時代だからこそ、色々な体験をさせてあげたいですよね。フォレスト西川様では、飯能にある工場での木育体験なども行っていますので、週末のお出かけがてら親子で木育はいかがですか?

さくらさくみらいの保育に興味を持たれた方は…

寒い冬を乗り越えよう!今が旬、冬の野菜を使った食育活動-720x550.png)

秋の味覚を楽しもう!-さつまいも掘りに行ってきました-720x550.png)

地域交流-800x550.jpg)

みんなの保育指針制作ストーリー-800x550.jpg)

さくらさくみらいのサポート体制(新卒)-800x550.jpg)

寒い冬を乗り越えよう!今が旬、冬の野菜を使った食育活動-500x500.png)

秋の味覚を楽しもう!-さつまいも掘りに行ってきました-500x500.png)

地域交流-500x500.jpg)